お知らせ

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol14》

債務整理とクレジットカード

1 はじめに

近時はキャッシュレス化が進み、クレジットカードがないと何かと生活に不便があるのが現実です。

債務整理を検討している方が、債務整理後にクレジットカードを使えなくなることを懸念されるケースは少なくありません。

そこで今回は、債務整理を行った場合にクレジットカードを使うことができるのか、代替案などと合わせて説明します。

2 債務整理をするとクレジットカードは使えない

債務整理(自己破産、民事再生、任意整理)を行った場合、個人信用情報機関に事故情報として登録されます。

いわゆるブラックリストに載るという状態です。

この登録情報が抹消される期間については、法律の定めはなく、信用情報機関によっても異なります。

主な個人信用情報機関であるCIC(株式会社シー・アイ・シー)やJICC(株式会社日本信用情報機関)では、自己破産の場合は免責が確定してから5年間、個人再生と任意整理の場合は債務の完済から5~10年間、記録が残るようです。

そのため、これらの期間が経過して情報登録が削除されない限り、クレジットカードの新規作成やキャッシングにあたっての審査が通らないことになりますので、クレジットカードは使えません。

3 代替手段

クレジットカードは上記のとおり使えませんが、デビットカードは信用情報機関の情報をもとにした審査がないため、使うことができます。

また、いわゆる家族カードの場合も、審査を受けるのは主契約者であるため、主契約者が審査を通ることができれば、家族として追加カードを利用することが可能です。

ただし、この場合、万が一にも支払いが滞ると家族に迷惑をかけることになりますので、家族カードとしてまでクレジットカードを使わなければならない必要があるのか、慎重に考えるようにしましょう。

いずれにしても、まずは現状の負債をどうするのか、そこが一番の問題です。

債務整理を行うメリット・デメリットについては、専門家に直接聞いたうえで最善の手段を選択してください。

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol13》

住宅ローンが残っている場合の債務整理

貸金業者からの借入が多額にのぼってしまい整理をしたいけれど、自宅については住宅ローンを払い続けながら住み続けたい場合、どのような方法があるでしょうか。

1 民事再生

住宅などの処分されたくない高価な財産を所有している場合、裁判所に民事再生手続を申し立てることができます。

民事再生手続を取ると、住宅等の財産を維持したまま、借金を減額し、原則として3年間で分割返済していくことになります。

なお、自己破産の場合は、住宅等の財産は原則として処分することになりますので、自宅に住み続けることは通常は出来ません。

2 任意整理

任意整理とは、弁護士が依頼者の代理人となって貸金業者と交渉し、原則としてその後の金利をカットし、元金のみを分割で支払っていく内容で和解を成立させる方法です。

任意整理は、自己破産や民事再生とは異なり、手続きの対象となる業者を任意に選ぶことができます。

つまり、特定の業者については任意整理の手続きの対象としないことも可能ですので、住宅ローンがある場合、そのローン会社は任意整理の対象から外し、これまで通り支払いを続けて自宅に住み続けることが可能です。

そのほかにも、自動車ローンが残っていて自動車は手放したくない場合や、親族からの借入があって手続きの対象から外したい場合などには、任意整理は有効な手続きと言えます。

3 さいごに

当事務所では、借入の状況や生活状況、ご依頼者様のご希望に応じて、最も適切な債務整理の方法をご提案いたします。

債務整理については、初回の相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol12》

個人事業主の破産について

1 管財事件となるのが原則

個人事業主として事業を営んでいる方であっても、破産の申立ては可能です。

ただ、事業を営んでいる場合、事業の営むにあたって資産や負債が形成されるのが通常であるため、破産管財人による資産調査などを経る必要性が高いとの理由から、管財事件とされることが原則です。

既に事業を廃業している方であっても、資産等の状況や、清算手続きが適切になされているかどうかの調査も必要とされるため、やはり管財事件となるのが原則です。

管財事件となる場合には、申立費用とは別に、最低20万円が破産手続きにおいて必要となります。

2 管財事件とならない場合

事業を営んでいる方であっても、実態として雇用に近い形で報酬を得ている場合で、事業用資産がなく、負債の内容も事業そのものとは関係のない、個人の生活費の不足を補うためのものであり、かつ、負債の額も多額ではないような場合には、例外的に管財事件とはされず、同時廃止とされることもあります。

また、既に事業を廃業している方の場合、原則として管財事件となることは上記のとおりですが、営んでいた事業の規模や内容、清算状況などから、管財事件とされない場合もあります。

主な判断要素は以下のようなものがあります。

・負債額:負債額が多額にのぼる場合には管財事件とされる可能性が高いです。

・負債内容:事業に関連する負債か、個人的な負債か。

・廃業時期:廃業してから既に長期間が経過している場合には管財事件とならない可能性があります。

・清算状況:事業が適切に清算されているかどうか。

以上の点を中心に総合判断のうえ、管財事件とするか同時廃止とするかを裁判所が決めることになります。

弁護士にご相談いただければ、管財事件となるかどうか一定の見通しをお伝えすることが可能ですので、まずは弁護士へのご相談をお勧めします。

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol11》

破産手続きにおいて換価しない財産

破産手続きにおいては、破産者が破産手続開始のときに有する差押可能な一切の財産が「破産財団」という扱いになり、破産者が法人ではなく個人の場合、自由財産(破産者が破産手続開始後に新たに取得した財産や差押禁止財産等)以外の財産については、原則として、全て換価の対象になります。

ただし、東京地方裁判所を管轄とする破産事件については、以下については換価をしないものとされていますので、そのまま保有することが可能です。

① 99万円に満つるまでの現金

② 残高が20万円以下の預貯金

③ 見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金

④ 処分見込価額が20万円以下の自動車

⑤ 居住用家屋の敷金債権

⑥ 電話加入権

⑦ 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権

⑧ 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7

⑨ 家財道具

⑩ 差押えを禁止されている動産または債券

上記①から⑩以外の財産を持っている場合は、当該財産は換価をすることになります。

ただし、財産の内容や金額、破産者の状況等によっては、上記①から⑩以外の財産であっても、換価をしないことが認められる場合もあります。

この許可を出すのは裁判所ですが、事前に弁護士にご相談いただければ、一定の見通しをお伝えすることができます。

破産をするにあたって、ご自身の財産などがどうなるかご不安がある場合は、まずは弁護士へのご相談をお勧めします。

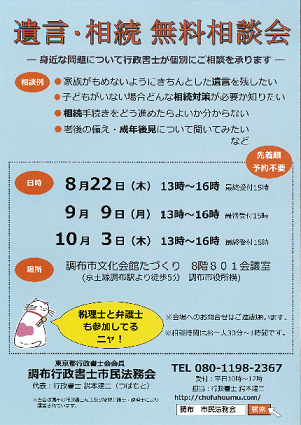

【お知らせ】遺言・相続 無料相談会(2019年9月・10月開催)が開催されます

調布行政書士市民法務会主催の「遺言・相続 無料相談会」に相談員として参加します。

※ 伊藤弁護士が参加できない日程もございますので、詳しくは事務所(仙川総合法律事務所)にお問い合わせください。

◆日程・場所◆ ※最終受付は終了時間1時間前です

9月 9日(月)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室(調布市役所隣り)

10月 3日(木)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室(調布市役所隣り)

※ 予約不要・相談無料です。

※ 相続、遺言、離婚 など、身近な問題についてご相談を承ります。

詳細はコチラ【調布 市民法務会】でご確認下さい。